https://www.inaglobal.fr/idees/article/les-fake-news-miroir-grossissant-de-luttes-d-influences-9713

la problématique rassemble tous les attributs d’une véritable question de société, dont chacun s’empare avec son propre système de croyances et de compétences. Révélatrice d’impensés, creuset de controverses, miroir grossissant de luttes d’influence, elle déstabilise les certitudes et met en lumière des déplacements qu’on préférait ne pas voir.

Question médiatique, sociétale, technologique, épistémologique et politique : les fake news ne désignent pas tant un fait qu’un nœud de tensions et de transformations quasiment impossibles à surplomber, mais dont chacun pressent qu’elles sont un masque grimaçant et vrai de notre époque.

Chaque période a connu son modèle de fausses nouvelles, dont le design est conditionné par l’appareillage médiologique du moment (mythologies, contes oraux, libelles, caricatures, pamphlets, cartes postales, canulars radiophoniques, télé-réalité, avatars, buzz…). Mensonge stratégique, « délire populaire » ou intoxication subversive, les trois modalités de fausseté ne se confondent pas, mais elles vont toujours de pair.

Le principe du fact-checking s’avère fragile dans le présent de l’actualité, tant les preuves et les autorités que l’on convoque pour établir un fait peuvent à leur tour être sujettes à contestation Tout dépend, comme on dit, du point de vue.

Dans l’analyse, on doit pouvoir séparer les faits à vérifier de l’opinion (des gens par rapport à ce fait).

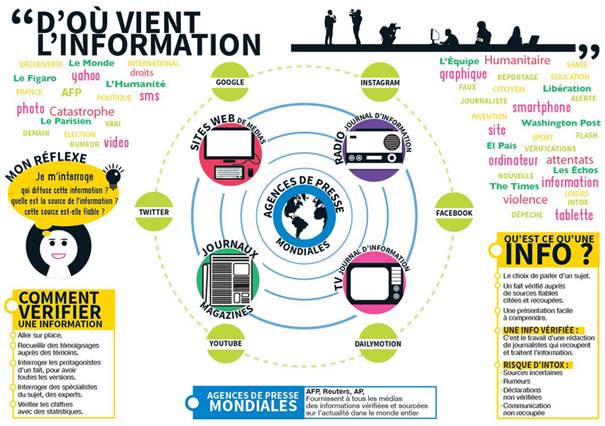

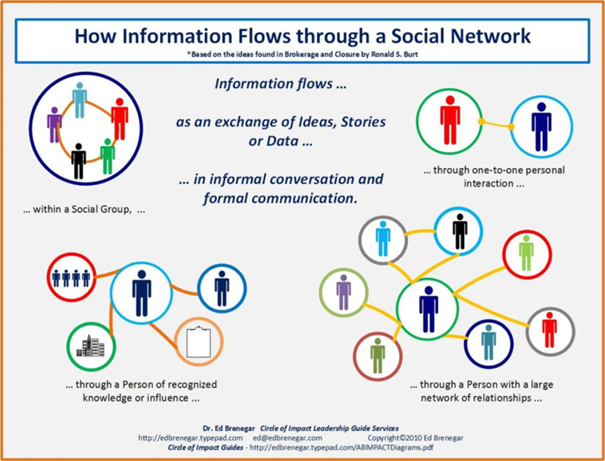

Quand il s’agit de propagande et de propagation, ce sont les dynamiques du faire-croire qu’il faut observer. Rien ne sert de labéliser les sources comme étant plus ou moins fiables, si l’on néglige l’efficacité des courroies de transmission — indissociablement techniques, organisationnelles et symboliques — par où passe l’information. L’examen doit donc se déplacer du fact-checking à l’analyse de réseau, pour passer d’une conception linéaire et verticale de l’information, avec émetteur et récepteur clairement identifiés, à une intelligence techno-pragmatique des écosystèmes de confiance, beaucoup moins binaires.

Nous rejetons des faits contredisant nos préjugés (voirici ) , c’est naturel …

Les infos que nous consultons, nous les traitons aussi via ce régime de croyances . Et aucune preuve journalistique ou scientifique (comme le fait d’exhiber le certificat de naissance de Barak Obama ou la photo aérienne de l’investiture des deux derniers présidents des États-Unis) n’a jamais suffi à invalider une croyance. ( par ici )

Car ce ne sont pas

des faits ni même des discours qui s’affrontent, mais des régimes de

légitimité.

Au fact-checking exercé par des journalistes encartés, s’oppose la force des liens faibles et le media-checking visant à disqualifier le lieu d’où parlent les fact-checkers. C’est ce dont Samuel Laurent continue de s’étonner, sans voir que cette « diabolisation du fact-checking qui le scandalise n’est que l’envers de l’autorité qu’il représente. Avant d’être une atteinte aux faits, c’est la légitimité du journal Le Monde, des « grands » médias ou des journalistes en général qui est contestée, comme en attestent les innombrables réactions au Décodex s’employant à déconstruire l’impensé de cette autorité[+].

Plus encore que la

source, c’est le lit par où s’écoule l’information qui conditionne sa

crédibilité et, par voie de conséquence, sa portée. Avant d’être un

effondrement de la vérité, la crise des fake

news est le signe d’une redistribution des circuits de la confiance,

Dès l’origine, l’internet s’est développé comme un hacking des espaces centraux de vérité (académiques, politiques, institutionnels…), selon un principe d’a-centrage et de dissémination des conversations.

Depuis le web§social, les hashtags, la viralité des contenus, … Désormais, la contamination réticulaire de profil à profil précède la parole descendante des médias qui la commentent, l’instrumentalisent ou la copient.

À l’effet de balkanisation souvent observé, l’environnement numérique ajoute de fait un effet de décloisonnement qui empêche de contenir chaque idiotisme communautaire dans les limites de sa bulle. la plateformisation et l’industrialisation des logiques affinitaires mélangent des circuits de crédibilité qui auraient dû être séparés, brouillant les genres, les registres et les statuts. (Ndlr : Merci FB)

Ainsi, Google pointera vers l’information éditorialisée de Wikipédia à travers l’Infobox, mais fera aussi remonter les pires fakes à travers son système d’autocomplétion des requêtes.

Ce qui est nouveau, ce n’est donc évidemment pas qu’il y ait de la propagande ou de la désinformation, mais le fait qu’elles coexistent avec des informations transparentes et sourcées dans les mêmes espaces. Lesquels sont aujourd’hui quasiment tous soumis à la même loi du clic, pour qui la rumeur sera toujours plus porteuse qu’une démonstration argumentée

« Les algorithmes qui pilotent les médias sociaux sont conçus pour prioriser les articles engageants : ceux qu’on aime cliquer, ceux qu’on aime partager ou auxquels on aime réagir »[+]. Ces contenus ne sont pas nécessairement ceux qu’on tient pour vrais, mais ceux qui embarquent plus nettement que d’autres une instruction de réplication[+].Non seulement les dynamiques relationnelles sont placées au centre, mais elles sont renforcées, anticipées et, aujourd’hui, simulées par la macro-économie des algorithmes et des faux clics[+].

Cette « ubérisation de la croyance » complique évidemment considérablement la vérification de l’information, qui n’est plus assimilable à un message transitant d’un point à un autre le long d’un canal, mais se confond avec l’environnement même qui la viralise.

Si l’on observe les propositions qu’Eli Pariser a cherché à regrouper dans un document collaboratif, les solutions envisagées pour lutter contre les fake news se distribuent entre deux approches

1-’ Les premières reconduisent l’idée d’une séparation possible entre l’information et son vecteur, en préconisant différents moyens artificiels ou humains de labéliser, marquer ou bloquer la source ou la publication suspectes. Les secondes, plus imaginatives, envisagent de mesurer plutôt la réputation des relayeurs ou des vérificateurs, en déportant les critères de fiabilité du message au messager. Dans la plupart des cas, cependant, on présuppose que la désinformation puisse être établie une fois pour toute, ce qui tend à essentialiser les régimes de croyance.

Nous pensons a contrario que c’est en documentant les dissensus qu’on servira davantage un principe de vérité. Plus qu’une vérification des informations, la multiplication des fakes appelle un travail d’éditorialisation, qui recontextualise les contenus partagés en explicitant les logiques transactionnelles[+] qui les motivent. Cela suppose non seulement de reconnaître la multiplicité des points de vue, mais aussi leur mobilité dans l’espace et le temps en tant que productions sociales situées, le vrai n’étant que le frottement continu des informations et des contre-informations.

Pour mener un tel travail, il faut, comme le préconise le collectif SavoirsCOM1, penser la qualité de l’information comme un « commun ». C’est-à-dire comme une ressource que nul ne peut s’approprier et qui ne relève pas d’une déclaration ou d’une sanction verticales, mais d’un soin collectif et d’une gouvernance ouverte.

Au paradigme de viralité qui suspend tout processus de déconstruction (puisque tout est compatible dans le flux), seul un modèle délibératif comme celui de Wikipédia peut être opposé. Collective, traçable, contestable et non appropriable, il est temps de rétablir la vérité comme co-construction, contre l’illusion de l’immanence et de l’immédiateté. Ce faisant, n’en déplaise aux fact-checkers et autres tenants de l’objectivité journalistique, on replacera l’information dans un champ de force politique — qu’elle n’a, bien sûr, en fait jamais quitté. Ce champ, c’est celui-là même du principe démocratique, qui fabrique du nous avec des différences et de la référence commune avec d’innombrables médiations.

Utilisateur

inscrit le 11/02/2015

Biographie

Louise Merzeau est professeure en sciences de l’information et de

la communication à l’université Paris Nanterre. Directrice adjointe du

laboratoire Dicen-IDF, elle y conduit des travaux sur

l'éditorialisation, les mémoires, les traces et les

identités numériques. Elle assure par ailleurs le pilotage scientifique des

ateliers du dépôt légal du web à l’Ina, qui examine les conditions d’usage d’un

web archivé. Auteure de nombreux articles sur les dispositifs mémoriels et la

culture numérique, elle mène également une activité de photographe, qui s’est traduite

notamment par la publication en 2004 d’Au jour le jour, un ouvrage

introduit par un entretien avec Jean Baudrillard.