Me voici en pleine campagne ardennaise. 20 maisons, un cabaret, – et d’admirables promenades à pied. […]

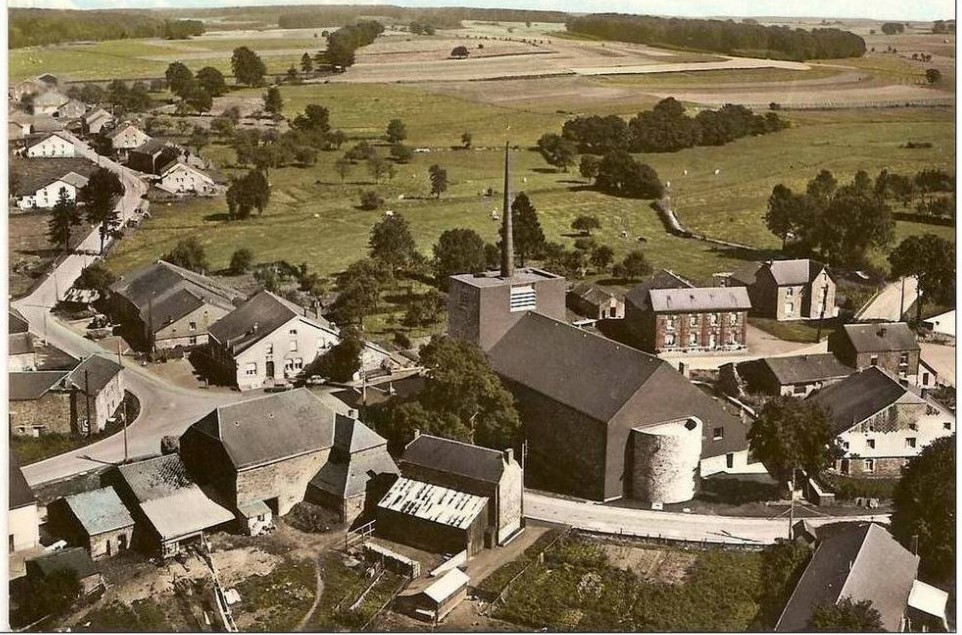

Le village, pareil à tant d’autres, comptait quelque quatre cents âmes. Situé entre Bertrix et Paliseul, perdu dans les hêtraies, il culmine à une altitude d’environ 418 mètres. Non loin de là, sur l’ancienne commune d’Ochamps, la Lesse prend sa source.

Jéhonville est le véritable fief nourricier, le « terreau » où fût élevé, suivant la fortune des alliances et des belles-familles, le père de Paul Verlaine (1798-1865), très tôt orphelin du côté paternel.

Verlaine à Jéhonville

Le village sert de cadre à un conte intitulé LE POTEAU, dont nous extrayons les passages suivants:

« Les affaires m’appelaient dans un petit village assez éloigné de Paris, pour que ce fût à travers une vraie campagne qu’il me fallût marcher à ma descente de chemin de fer. C’était en juin. On fanait, ce qui mettait un parfum gai dans l’air qu’attiédissaient les rayons d’un soleil de neuf heures du matin. J’atteignis bientôt un bois assez considérable que traversait une grande allée gazonnée, piquée, çà et là, de lueurs pâles. Des oiseaux de tout ramage, particulièrement des geais, faisaient tapage dans les hêtres doucement agités et de loin on entendait le rire des femmes joyeuses de remuer le foin dont quelques brins s’envolaient, bientôt happés par les hirondelles nombreuses.

Au sortir du bois, j’aperçus un poteau indicateur qui se trouvait là on ne peut mieux; car depuis quelques années que je n’étais venu dans le pays, j’avais tant soit peu oublié la route. C’était un poteau à quatre bras se coupant en croix. Sur chacun des bras peints en blanc ainsi que l’arbre du poteau, se lisait en lettres noires, un peu effacées par les intempéries, le nom du village ainsi que le nombre de kilomètres à faire pour y arriver.

Je n’en avais plus que pour un petit quart d’heure, et le chemin que me prescrivait le poteau était charmant.

Je le suivis tout doucement, et j’aperçus bientôt le clocher du petit village de Jéhonville.

Trois mois après je quittais Jéhonville, rebroussant le chemin en question; cette fois je n’étais pas seul: une histoire d’amour banale et charmante avait eu lieu dans ma vie pendant ces trois mois écoulés au milieu des champs. Je vivais ou plutôt nous vivions heureux dans toutes les conditions de sécurité désirables que je ne sais quel brutal désir de possession exclusive me détermina à un « enlèvement ».

La prudence nous y engageant, nous partîmes de nuit, à pied, pareils pour la légèreté du bagage à des voleurs sans butin, et gais comme des pinsons. Nous nous tenions par la main, causant. Tout à coup, je me sentis par le corps comme une sueur froide, et mon babil cessa, au grand étonnement de mon gentil compagnon. En même temps je me pris à regarder autour de nous. La nuit était affreuse. Le ciel, d’une obscurité plus livide que noire, avait çà et là des points blafards semblables à de vastes taches de moisissure. Quelques étoiles brouillées scintillaient vaguement. Farouche, dans un coin, Saturne luisait rouge.

En même temps, il se passait quelque chose de singulier en moi: ma conscience me reprochait ce que je faisais là, et pour la première fois ma liaison avec la personne qui m’accompagnait m’apparut comme une mauvaise action. De plus, l’imprudence et la folie de cet enlèvement me sautèrent aux yeux. Je pressai le pas serrant plus fortement la main de mon amie, quand le rayonnement de ma lanterne dressa devant mes yeux le spectre blanc de POTEAU dont le bras dirigé vers moi me sommait impérieusement de retourner et de rebrousser chemin. Le bras du POTEAU était là, terrible et implacable dans son immobilité.

N’en pouvant plus d’immonde terreur et prétextant l’heure très prochaine du départ du train, j’engageai ma compagne à courir et courus moi-même avec des pieds de cerf. Un horrible choc m’arrêta: c’était le poteau qui m’avait heurté si fort, dernier avertissement!

Nous courions en désespérés. La nuit commençait à être affreuse autour de nous. Nous nous enfonçâmes bientôt dans le bois et dans l’inconnu. »